Ma come faccio a raccontare bene cosa voleva dire un tempo seguire le corse, vivere con i ciclisti tanti giorni di lunghe prove a tappe o attimi fulminanti di Parigi-Roubaix, e di contro sacrilegalmente sopportare appena il campionato del mondo perché in fondo si prillava squallidamente ad intermittenza su noi stessi stando sempre nello stesso posto e vedendo - vedendo e non guardando, la differenza è importante - passare ogni tanto i corridori? Come faccio se :

a) non sono bravo scrittore capace di buon coito con la fantasia;

b) ho il timore di avere semplicemente sfruttato un’epoca di facili felicità popolari, con fra l’altro comode soddisfazioni personali come quelle date dall’essere riconosciuto e invidiato quale suiveur, di una razza speciale;

c) mi accade di sentirmi comparsa ma anche complice nella recita di una commedia umana ammollata, quando non anche imposta, dal giornalismo dei cantori alle genti ingenue e vogliose di favole, dopo due “fresche” guerre davvero mondiali;

d) per lo più mi toccava spesso di scrivere di vittorie della mia gente che mangiava il mio stesso pane e respirava la mia stessa aria di ripresa, facile no?

Mi chiedo se in altri contesti avrei scritto le stesse cose, se addirittura avrei fatto lo steso mestiere. Mi chiedo, ecco il punto, se in fondo non mi sia andata troppo bene, mentre adesso i miei posteri ciclografici devono aggiustarsi con i duelli nuovi e non certo storici tra sloveni, le interferenze danesi, l’incombere insomma di etnie nuove e subito feroci, i misteri delle biciclette che si finge siano figlie comunque di quelle di un tempo mentre magari celano clandestinità nuove e ignote ai più, nonché azionate, queste biciclette, da persone che magari dentro hanno un motore chiamato doping nuovo. E ancora: quale e quanta la fortuna di avere incocciato anni magici in cui la gente voleva brucare tanta aria scritta, quasi presaga di doversi poi consegnare a un mondo fatto di ologrammi elettronici, impulsi automatici, reazioni meccaniche stregonesche, intelligenze artificiali evolventesi misteriosamente e rapidamente in azioni robottistiche?

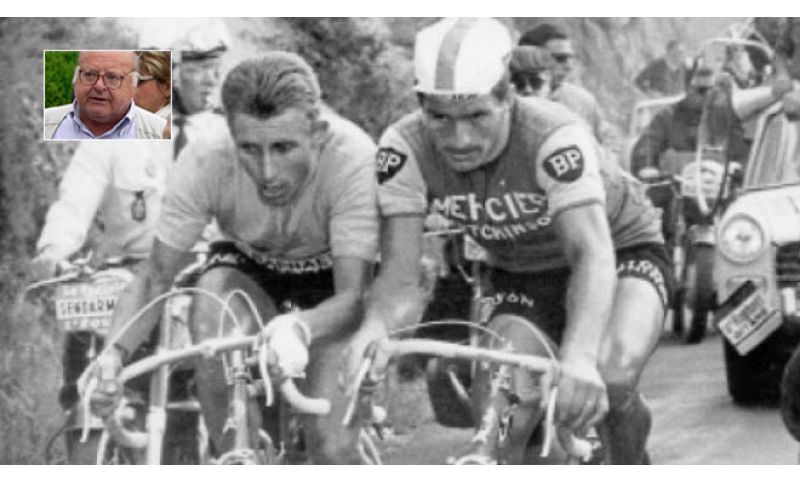

Cosa me ne faccio di un mio Gimondi che quasi arriva con la faccia a schiacciarsi contro il vetro posteriore della mia auto, in una Roubaix - che lui va a vincere - piena di sussulti e frenate? Di un Panizza che getta via la bici sull’asfalto rovente dell’Aprica e mi chiede di certificargli ad alta voce che sta facendo un mestiere da bestia, di bestia. Di un Gualazzini (Ercole Gualazzini, sì) che in una Gran Fondo mi minaccia di morte se dall’auto, vedendolo soffrire, continuo a dirgli che aveva ragione suo padre a volerlo ragioniere? Di Merckx che ride per un giorno quando seriamente gli rivelo che i suoi sprint sono niente in confronto a quelli che faccio per raggiungere la toilette, essendo io sotto trattamento dimagrante con fave di fuca? Come partecipo la faccia di Bitossi quando Basso gli toglie il Mondiale all’ultimo metro e io sono lì, pochi centimetri, a testimoniare? Cosa ho fatto di Simpson, che per farmi esercitare in inglese mi offriva di entrare in società con lui in una multiproprietà in Corsica e il giorno dopo andava a morire di fatica, di sole, di doping, di cognac sul Mont Ventoux? Di Anquetil che alla fine di una crono corsa come il Baracchi mi dava una fialetta con la sua urina, perché alimentassi controperizie casomai il nostro arcigno e prevenuto antidoping lo accusasse di chimica illecita? Anche del pistard Maspes che riusciva a far sì che io lo immaginassi, lo tramandassi fermo acccanto ad una roulette mentre faceva un surplace al Vigorelli? Di Balmamion che rideva di un riso da cinese, quale un po’ sembrava, quando gli proponevamo il revival dellla sua lunga ipercastità programmata per domare l’Izoard, ma ad un certo punto lui non ce la faceva più, lasciava perdere nel senso che si lasciava andare e l’Izoard vinceva lui?

Quanto ho avuto dal ciclismo, quanto poco ho ridato sotto forma di scrittura, quanto tengo dentro di me a rodermi con il pensiero tumorale di non essere stato degno delle mie fortune?