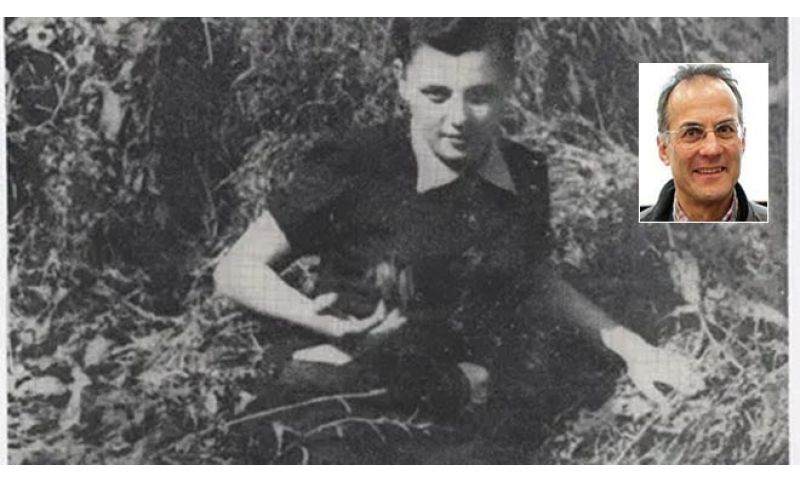

Ventotene, dove dal 1926 si stabilì una zona di confino, nel 1940 erano 900 fra prigionieri politici – dirigenti e militanti antifascisti, da Sandro Pertini a Luigi Longo, da Giorgio Amendola a Umberto Terracini, da Altiero Spinelli a Lelio Basso - ed ergastolani, e non si trattava certo di una vacanza. Bologna, dove Edera De Giovanni (nella foto), mugnaia, fu la prima donna combattente, torturata per un intero giorno e poi fucilata contro il muro di cinta del cimitero della Certosa. Carrara, dove Francesca Rola con altre donne si rifiutò di sfollare e preferì restare e resistere, assistendo sfollati e sinistrati, famiglie di deportati e patrioti, raccogliendo cibo, vestiario, medicinali, armi e munizioni, e rifornendo i partigiani sui monti.

Ventotene, Bologna, Carrara, ma anche Roma e Milano, Alba e Domodossola, Prato e Fossoli, Capanne di Marcarolo e il ponte dei Marmi di Vicenza, Bassano del Grappa e Sabbiuno di Paderno. Un giro d’Italia, resistente, in bicicletta. Perché la bicicletta vale come simbolo delle staffette partigiane, ma anche perché è uno strumento, così silenzioso ed ecologico, così lento e umano, ideale per conoscere. Paolo Pezzino ha scritto “Andare per i luoghi della Resistenza” (il Mulino, 168 pagine, 14 euro). In copertina, sfondo rosso, una donna in bicicletta, l’immagine di quel periodo fra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 in cui l’Italia era spezzata, spaccata, dilaniata (e se n’è scritto anche qui).

Non è una guida o un manuale, ma è comunque un libro di viaggio, un viaggio nella memoria e per la coscienza, un viaggio a tappe fra atti di un eroismo nascosto e remoto, spesso anonimo e sempre fondamentale, basilare, costituente, che merita ancora di essere scoperto o ricordato, tramandato e valorizzato. Come l’eroismo alle pendici della Maiella, in una casetta “abbarbicata su un costone di roccia nel comune di Taranta Peligna”, il sacrario dedicato ai caduti della Brigata Maiella, una formazione di patrioti aggregata prima fra gli alleati – i britannici – poi nel ricostituito esercito italiano fino alla Liberazione. O come l’eroismo testimoniato da don Ugo Zani, parroco antifascista di Attimis, in Friuli, che sul diario annotava la presenza ad Attimis dei partigiani della Osoppo con fazzoletto rosso e a Faedis dei rossi garibaldini. O come l’eroismo di Paolo Braccini, professore universitario, di Giustizia e libertà, a Torino, che scrisse una lettera alla figlia: “Sarò fucilato all’alba, per un ideale, per una fede che tu, figlia mia, un giorno capirai appieno”. E a essere illuminate di eroismo sono soprattutto le donne: 35mila le partigiane combattenti, migliaia le aderenti ai gruppi di difesa della donna, 4600 quelle arrestate, torturate e condannate, 2750 deportate in Germania, 623 fucilate o cadute in combattimento, 512 le commissarie di formazioni partigiane.

Sventurata la terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht. Ma la pace passa attraverso gli eroi. Anche in bicicletta.

Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.