Si era appassionato, forse se n’era innamorato. E alla fine – erano i Giochi di Helsinki, 1952 – Italo Calvino confidò: “Le nostre valigie sono pronte. Abbiamo già in tasca il biglietto del battello che ci riporterà a Stoccolma, e da lì in patria. Già si pensa al giorno in cui a tavola potremo tracannare al posto dei bicchieri di latte di questa Scandinavia pastorale dei buoni bicchieri di vino rosso; già si pensa al giorno in cui per le strade incontreremo ragazze brune, castane, rosse, e non più questa folla di paffute bionde finlandesi tutte col naso all’insù”.

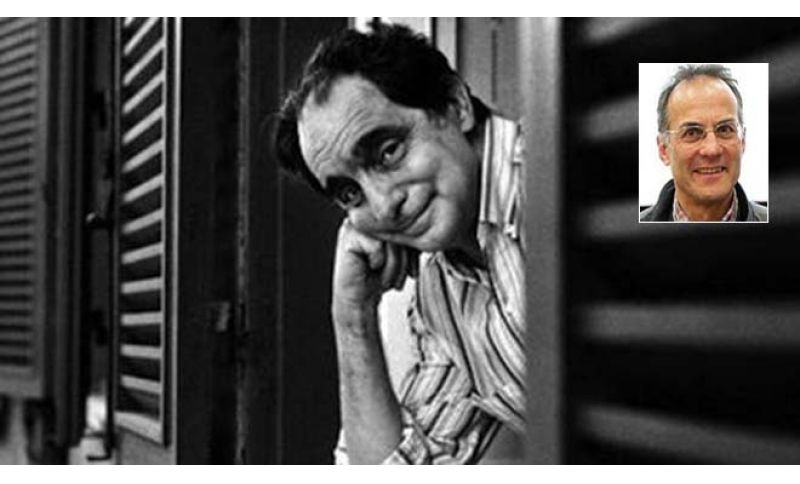

Aveva 29 anni, Calvino, aveva già pubblicato Il sentiero dei nidi di ragno (1947), Ultimo viene il corvo (1949) e Il visconte dimezzato (1951). Si dice che fu inviato dall’Unità alle Olimpiadi perché lo sport è una speciale scuola di giornalismo: non solo cronaca, ma anche tecnica, e non solo spettacolo, ma anche letteratura. Lui, che di sport sapeva poco e scriveva niente: una pagina ispirata al tennistavolo, quando si chiamava ancora ping pong, nel suo racconto Il giardino incantato. Avrebbe avuto la possibilità di imparare, arricchirsi, sveltirsi.

“A staccarci dalle Olimpiadi ci piange un po’ il cuore; e per diverse ragioni, che ora vi enumererò. E’ un mondo in cui siamo vissuti per quindici giorni, un ‘microcosmo’ davvero, cioè un piccolo universo, che riproduce i contrasti dell’universo grande ma in cui le virtù sono ingigantite e sembrano voler superare ogni difficoltà. Prima di tutto, ci dispiace andarcene proprio ora che alle vittorie italiane cominciavamo a prenderci gusto. Confessiamo che verso la fine della prima settimana ci eravamo un po’ scoraggiati, e già ci andavamo dicendo: ‘Sì, queste Olimpiadi noi italiani possiamo guardarcele da semplici spettatori; in fondo non siamo parte in causa; occasioni per fare il tifo sul serio per i connazionali ne abbiamo ben poche’. Il passo di Dordoni per quei viali piovosi sembrava dovesse restare nei nostri ricordi come il culmine delle glorie azzurre a Helsinki. Poi le nostre fortune hanno preso un altro ritmo: gli a fondo dei Mangiarotti, le virate della vela mediterranea di Straulino in quel nordico pezzo di mare, la pedalata di Sacchi hanno fatto sì che gli appassionati italiani che hanno risalito l’Europa per sostenere col loro applauso i nostri atleti, si siano sentiti rinfrancati”.

Dalla prima persona plurale, il plurale maiestatis, Calvino passò alla prima persona singolare, un lusso riservato solo alle grandi firme, ma severamente vietato a tutti gli altri: “Per me poi, personalmente, la fine delle Olimpiadi arriva proprio nel momento in cui ero riuscito, io profano, a entrare appieno nel loro meccanismo, a viverle davvero. Adesso posso confessare che le prime giornate, in mezzo alla gran giostra delle gare più disparate, stentavo a raccapezzarmi, specie là nel grande stadio dell’atletica leggera, tra tante competizioni simultanee, tra tanti nomi che mi giungevano nuovi, tra tanti numeri. Alla fine degli otto giorni di atletica leggera, ero già un accanito appassionato. E proprio allora tutto finisce. Così m’è successo per la pallanuoto, il nuoto, il ciclismo”.

Da inviato alle Olimpiadi, Calvino esplorò Helsinki: “Seguendo questo programma che mi ha obbligato a spostarmi continuamente tra posti diversi e distantissimi sono entrato come meglio non avrei potuto nello spirito di questa città”, “che vuole essere moderna e metropolitana a tutti i costi e che mai riesce a farti dimenticare d’essere davvero un’ultima thule, la capitale d’una landa lontanissima, una capitale che sa di pesce, cresciuta come in mezzo all’acqua. Cosa c’era di meglio per distendere i nervi dal ritmo serrato di tanti avvenimenti, che andare alle gare di canottaggio a Meilhati, di fronte a quel mare chiuso da rive di foreste e d’abeti e di faggi, tutto insenature, di isole?”.

Calvino scriveva con la consapevolezza di raccontare i Giochi ai lettori dell’organo del Partito comunista italiano: “Finiscono le Olimpiadi e si spezza un’atmosfera che ci teneva tutti uniti. Il mondo della ‘guerra fredda’ ringhiotte uomini che, per quindici giorni, hanno lottato cavallerescamente alla pari, applaudendo l’uno alle vittorie dell’altro, senz’altra misura di grandezza che il valore dei risultati raggiunti”.

Non sarebbe più tornato allo sport, Calvino. Lampi del suo talento rimangono proprio grazie a questi Giochi. Uno su Pino Dordoni, oro nella marcia 50 km: “Il marciatore è quello che ha il destino più solitario”, “a un certo punto della gara si trova solo, staccato dagli avversari spesso di molti minuti, attorno non ha uno stadio creato apposta per lui ma le strade di tutti gli uomini fatte per camminarci tutti i giorni”, “il pubblico è rado, disseminato su un lunghissimo percorso e gli applausi scoppiettano isolati e subito tacciono”. Un altro è su Paavo Nurmi, finlandese, leggenda del fondo, nove ori e tre argenti alle Olimpiadi del 1920, 1924 e 1928, poi camiciaio: “Dell’aureola mitica attorno al suo nome pare non si curi, quasi il grande corridore delle statue e delle rievocazioni sia un qualcosa d’ormai scisso dalla sua persona, un fantasma immutabilmente giovane che continua la sua corsa mentre lui s’è fermato. Nurmi non si cura più nemmeno del suo sport, non è diventato, come tanti altri ex campioni, un organizzatore, un tecnico o un allenatore: vive al di fuori degli ambienti olimpici, e quando vi ritorna è proprio perché non può rifiutarsi di commemorare se stesso”.

Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.